La gastronomie poème par J. Berchoux

Joseph de Berchoux,

né à Lay en la maison de la Forest le 3 novembre 1760 et mort le 17 décembre 1838 à Marcigny, est un poète et humoriste français.

Il céda son droit d’aînesse à son frère Claude-Marie. Nommé Chevalier de la Légion d'honneur en Aout 1826.

Juge de paix quand éclata la Révolution française, il s'enrôla pour échapper à la proscription, et quitta le service après la Révolution pour se livrer aux lettres. Il débuta par une Épître qui est une boutade contre les anciens et commence par ce vers célèbre : « Qui nous délivrera des Grecs et des Romains ? ».

Il fut un littérateur et un poète distingué. Également historien et sociologue, il inventa le mot « gastronomie » en publiant en 1800 La Gastronomie (1801), poème badin, qui obtint un grand succès et le fit connaitre de tout le monde. Dans son dictionnaire, Émile Littré, au mot « gastronomie », écrivit, à propos de cette œuvre : « Berchoux a donné en 1801 un poëme de la Gastronomie, qui lui a fait une réputation méritée. » Cet ouvrage a été "traduit" et adapté en italien par l'auteur humoristique Jacopo Landoni de Ravenne, qui en fit un poème en octaves :

La gastronomia cioè ammaestramento ai bravi mangiatori. Canti quattro in ottave rime italiane. Traduzione di Jacopo Landoni ravennate dal francese Joseph Bercoux (sic), Ravenna, Roveri, 1838.

Parmi ses autres écrits :

La Danse, ou Les Dieux de l'Opéra, 1806 et 1808 ;

Voltaire, ou le Triomphe de la philosophie moderne, 1814 ;

La Liberté, poème en quatre chants, par un petit neveu de Scarron, 1833.

(cliquez le titre)

(cliquez sur chaque titre)

La gastronomie poème par J. Berchoux

Chant troisième, le second service

J’ai souvent regretté les asiles pieux

Où vivaient noblement ces bons religieux,

Qui depuis, affranchis de leurs règles austères,

Se sont vus dépouillés par des lois trop sévères :

Il faut bien convenir qu’elles avaient ce droit.

Je vous aimais surtout, enfants de saint Benoît,

De Cluny, de Saint-Maur heureux propriétaires :

J’admirais vos palais, vos temples et vos terres ;

Vos superbes moissons, vos immenses forêts,

Que ne dévastaient point des travaux indiscrets ;

Vos soins réparateurs, la sagesse, le zèle

Qui rendaient à vos vœux la fortune fidèle.

Je sais qu’on a prouvé que vous aviez grand tort.

Que ne prouve-t-on point quand on est le plus fort !

N’importe, recevez l’hommage de ma muse.

Un intérêt bien cher doit être mon excuse.

J’avais un bon parent dans votre ordre élevé.

Un oncle que le ciel m’a trop vite enlevé.

Respectable prieur, commandant à ses frères.

Il n’abusa jamais de ses droits temporaires.

Il aimait les mondains, se plaisait avec eux :

Le monde n’était point un enfer à ses yeux.

J’ai souvent visité son brillant réfectoire ;

Là, Cornus triomphant présidait arec gloire ;

Là, tous les biens exquis qu’enfante l’univers,

Les hôtes des forêts, des fleuves et des mers,

Recueillis par des mains généreuses, actives.

S’unissaient à l’envie pour charmer les convives.

Là, j’ai pu, jeune encore, et brillant de santé,

Jouir avec délice et sensualité

Retraite du repos, des vertus solitaires,

Cloîtres majestueux, fortunés monastères.

Je vous ai vu tomber, le cœur gros de soupirs,

Mais je vous ai gardé d’éternels souvenirs !

S’il est un rôle noble et bien digne d’envie,

Un agréable emploi dans le cours de la vie,

C’est celui d’un mortel qui fait en sa maison

Les honneurs de sa table en digne Amphitryon ;

On dévore les mets que sa grâce assaisonne :

Des regards caressants fixés sur sa personne

Semblent lui demander de nouvelles faveurs ;

Sa généreuse main captive tous les cœurs.

Mes amis, si jamais Plutus que j’importune,

M’accorde le bienfait d’une grande fortune,

Je la veux consacrer à nourrir l’amitié :

Je prétends qu’avec moi, tous les jours de moitié,

Vous ne me quittiez point ; que ma table chérie

Devienne l’heureux gage et le nœud qui nous lie.

Du nectar de Vougeot vous serez abreuvés,

Et des vins de mon cru constamment préservé.

Tous les jours mes valets et mes coursiers agiles

Feront contribuer les campagnes, les villes ;

Visiteront Genève et le lac du Bourget,

Iront jusqu’aux deux mers rechercher le rouget.

Les primeurs du printemps avec art rassemblées.

Dans ma serre à grands frais braveront les gelées ;

Je pourrai tous les ans, dans le sein des hivers,

En dépit des frimas, vous offrir des pois verts.

Le Cuisinier Français, qui n’est pas un bon livre,

Nous offre quelquefois des maximes à suivre.

J’emprunterai de lui ce refrain bien connu :

Servez chaud. Sur ce point l’auteur m’a prévenu :

Le ragoût le plus fin que l’art puisse produire,

S’il est froid et glacé ne saurait me séduire

Faites que vos amis, pleinement satisfaits,

En sortant de chez vous ; ne se plaignent jamais.

De leurs goûts différents apercevez la trace :

L’un préfère la cuisse, un autre la carcasse.

Offrez en général les ailes du poulet,

Le ventre de la carpe et le dos du brochet.

Observez dans vos dons une exacte justice.

Ne favorisez point par orgueil ou caprice,

Tel homme plus puissant ou plus considéré.

Qui voudrait jouir seul d’un morceau préféré.

Ah ! si l’égalité doit régner dans le monde,

C’est autour d’une table abondante et féconde ;

Les enfants de Cornus, sujets aux mêmes lois,

N’ont rien qui les distingue et sont égaux en droits.

Sur les premiers objets d’une chère brillante

Vous avez apaisé votre faim dévorante.

La scène va changer. Des valets empressés

Enlèvent les débris que vous avez laissés.

D’un instant de repos faites un digne usage ;

Le moment est venu de parler davantage.

Partant, faites briller vos convives charmés

Par de petits discours adroitement semés,

Qui fassent ressortir les phrases les plus sottes ;

La cuisine fournit d’heureuses anecdotes.

Ajoutez quelques traits à ceux que j’ai tracés

Sur les progrès de l’art dans les siècles passés.

Citez des faits plaisants, recherchez dans l’histoire

Des Grecs et des Romains d’éternelle mémoire.

Dites que Dentatus (1), qui triompha deux fois,

Dans un vase grossier faisait cuire des pois,

Lorsque les envoyés d’une faible puissance

Vinrent de son crédit implorer l’assistance.

Citez, pour vous donner un air plus érudit,

La loi qui des Romains condamnait l’appétit,

Cette loi famia, bizarre, impolitique,

Qui ne fit qu’enhardir la débauche publique.

Racontez que dans Rome un barbot fut payé

Plus de deux cents écus : argent bien employé,

Qui fit dire à Caton, dans son triste délire,

Qu’il ne répondait plus du salut de l’Empire

Ajoutez que dans Naples un généreux tyran

Paya cent écus d’or la sauce d’un faisan.

Puisez dans Martial, dans Pétrone et Plutarque,

Ils présentent des faits bien dignes de remarque.

Surtout si vous voulez charmer vos auditeurs.

Racontez les exploits de quelques gros mangeurs.

Confondez sur ce point la raison étonnée.

Albinus engloutit dans une matinée.

De quoi rassasier vingt mortels affamés.

Phagon fut en ce genre un des plus renommés,

Son estomac passa la mesure ordinaire :

Tel qu’un gouffre effrayant que nous cache la terre,

Il faisait disparaître, en ses rares festins,

Un porc, un sanglier, un mouton et cent pains.

C’est ainsi que mettant à profit la science,

Vos amis attendront avec impatience

Le service nouveau qui leur est destiné.

Il arrive : déjà le signal est donné.

Des rôtis imposants ont la première place :

Sans doute ils sont le fruit de votre heureuse chasse.

Vous pouvez expliquer par quel art assassin

Vous avez débusqué ce timide lapin ;

Comment cette perdrix, dans sa fuite imprudente.

Est tombée à vos pieds éperdue et sanglante ;

Comment a succombé ce lièvre malheureux,

Malgré les vains détours de son train sinueux

De nombreux entremets, rangés en symétrie,

Entourent le gibier, la poularde rotie.

Proscrivez cependant ces fastueux plateaux,

Brillants colifichets enrichis de métaux,

De glaces, de pompons, dont l’aspect m’effarouche,

Qui captivent les yeux aux dépens de la bouche,

Qui trompent l’appétit : moins d’éclat, plus de mets

On ne se nourrit point de bijoux, de hochets ;

A ce vain appareil, qui d’abord vous enchante,

Je ne reconnais point une table abondante.

Vous touchez au moment des plaisirs les plus vifs

A cet acte nouveau les gourmands attentifs.

Avec l’œil de l’envie ont dévoré d’avance

La caille, l’ortolan, la carpe, la laitance,

Et le cochon de lait, dont la cuirasse d’or

Semble le protéger et le défendre encor.

Proscrivez sans pitié ces poulets domestiques

Nourris en votre cour et constamment étiques,

Toujours mal engraissés par des soins ignorants :

Ne connaissez que ceux de la Bresse ou du Mans,

J’ai toujours redouté la volaille perfide

Qui brave les efforts d’une dent intrépide.

Souvent, par un ami dans ses champs entraînés,

J’ai reconnu le soir le coq infortuné

Qui m’avait le matin, à l’aurore naissante,

Réveillé brusquement de sa vois glapissante ;

Je l’avais admiré dans le sein de la cour ;

Avec des yeux jaloux j’avais vu son amour.

Hélas ! le malheureux abjurant la tendresse,

Exerçait à souper sa fureur vengeresse.

Défendez que personne, au milieu d’un banquet

Ne vous vienne donner un avis indiscret.

Écartez ce fâcheux qui vers vous s’achemine :

Rien ne doit déranger l’honnête homme qui dîne.

Eh ! qu’importe le monde et ses tracas divers :

Dans les bras de Comus oubliez l’univers.

Il est, pour l’oublier, une heureuse manière :

Déjà des vins choisis ont rougi votre verre.

Votre vin Bourguignon, dans sa cave couchée,

A compté six printemps, artistement bouché.

Le pourpre de son teint accuse sa vieillesse ;

Elle vous rajeunit et provoque l’ivresse

Arrêtez, je prétends contenir votre essor :

Des jus plus séducteurs vous attendent encor.

Le temps fuit, l’heure approche et le dessert s’avance :

Je ne prêcherai pas trop longtemps l’abstinence.

Craignez en débutant de funestes abus ;

Bientôt mieux disposés, je vous livre à Bacchus.

Admirez la nature habile, ingénieuse

A varier ses dons d’une main généreuse,

Qui, du nord au midi prodiguant ses trésors,

Nourrit des végétaux, organise des corps,

Que l’homme fait servir au soutien de sa vie.

De ces êtres nombreux connaissez la patrie.

Sachez tout ce qui peut nous servir d’aliment :

Soyez naturaliste en ce point seulement.

Fuyez la botanique et sa nomenclature.

N’allez pas dans vos champs épluchant la verdure,

Sur une herbe inutile exercer votre esprit,

Vous transir dans un pré pour faire l’érudit,

Feuilleter Adanson, Tournefort ou Linnée,

Et sur un aconit pâlir une journée.

Respectez le savoir des Plines, des Buffons ;

Mais qu’importe pour vous l’histoire des cirons,

Celle des éléphants, des tigres, des panthères ?

Vous vous intéressez aux mœurs, aux caractères

De ces bons animaux qui naissent sous nos yeux,

Et dont nous jouissons dans nos climats heureux.

Vous estimez beaucoup l’écorce salutaire

Que l’île de Ceylan fournit seule à la terre ;

Vous aimez la muscade, et savez en quels lieux

On cultive, on recueille un fruit si précieux.

Vous savez qu’au pays d’Amboine et de Ternates,

Le girofle triomphe au rang des aromates ;

Vous savez discerner quel est le champignon

Qui cache sous sa voûte un germe de poison.

Du sol périgourdin la truffe vous est chère ;

A l’immonde animal elle doit la lumière ;

Elle aime à végéter, paisible et sans orgueil,

Au pied d’un chêne blanc, d’un charme ou d’un tilleul.

Lecteur, je vous entends... Fidèle à ma méthode.

Je vous dois à cette heure un heureux épisode.

Pardonnez, mon pinceau va changer de couleurs ;

Peut-être à mon récit donnerez-vous des pleurs.

Faisons à la pitié de légers sacrifices :

Les pleurs qu’elle fait naître ont toujours des délices.

Coudé, ... que ce grand nom ne vous alarme pas,

J’écris pour tous les temps et pour tous les climats ;

Condé, le grand Condé, que la France révère,

Recevait de son roi la visite bien chère,

Dans ce lieu fortuné, ce brillant Chantilly,

Longtemps de race en race à grands frais embelli.

Jamais plus de plaisirs et de magnificence

N’avait d’un souverain signalé la présence.

Tout le soin des festins fut remis à Vatel,

Du vainqueur de Rocroi fameux maître d’hôtel.

Il mit à ses travaux une ardeur infinie ;

Mais avec des talents il manqua de génie.

Accablé d’embarras, Vatel est averti

Que deux tables en vain réclament leur rôti ;

Il prend pour en trouver une peine inutile.

« Ah ! M dit-il, s’adressant à son ami Gourville,

De larmes, de sanglots, de douleur suffoqué :

« Je suis perdu d’honneur ; deux rôtis ont manqué ;

« Un seul jour détruira toute ma renommée :

« Mes lauriers sont flétris, et la cour alarmée

« Ne peut plus désormais se reposer sur moi :

« J’ai trahi mon devoir, avili mon emploi… »

Le prince, prévenu de sa douleur extrême,

Accourt le consoler, le rassurer lui-même.

« Je suis content, Vatel, mon ami, calme-toi :

« Rien n’était plus brillant que le souper du roi.

« Va, tu n’as pas perdu ta gloire et mon estime :

« Deux rôtis oubliés ne sont pas un grand crime.

« — Prince, votre bonté me trouble et me confond :

« Puisse mon repentir effacer mon affront ! »

Mais un autre chagrin l’accable et le dévore ;

Le matin, à midi, point de marée encore.

Ses nombreux pourvoyeurs, dans leur marche entravée,

A l’heure du dîner n’étaient point arrivés.

Sa force l’abandonne, et son esprit s’effraie

D’un festin sans turbot, sans barbue et sans raie.

Attend, s’inquiète, et maudissant son sort,

Appelle en furieux la marée ou la mort.

La mort seule répond : l’infortuné s’y livre.

Déjà percé trois fois il a cessé de vivre.

Ses jours étaient sauvés, ô regrets ! ô douleur î

Il eut pu supporter un instant son malheur.

A peine est-il parti pour l’infernale rive,

Qu’on sait de toutes parts que la marée arrive.

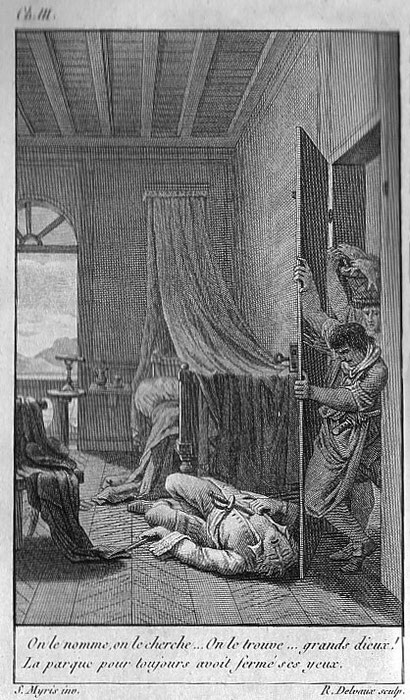

On le nomme, on le cherche, on le trouve ; grands dieux !

La Parque pour toujours avait fermé ses yeux.

Ainsi finit Vatel, victime déplorable,

Dont parleront longtemps les fastes de la table.

O vous ! qui par état présidez aux repas,

Donnez -lui des regrets, mais ne l’imitez pas !

FIN DU TROISIEME CHANT.

(1)

Manius Curius Dentatus (ainsi surnommé car il était né avec des dents) fut consul romain quatre fois, en 290 av. J.-C., puis consul suffect en 284 av. J.-C., en275 av. J.-C. et enfin en 274 av. J.-C.

Romain célèbre par sa frugalité et son désintéressement (tenant en cela un rôle jumeau dans l'imaginaire des Romains de celui de Cincinnatus), il vainquit lesSamnites lors de la troisième guerre Samnite ainsi que les Sabins et les Lucaniens. Il battit Pyrrhus Ier, roi d'Épire, à la bataille de Beneventum près de Tarente, en l'an 275 av. J.-C., et jouit deux fois des honneurs du triomphe.

Chargé de distribuer les terres conquises aux citoyens pauvres, il en donna quarante, arpents à chacun, et n'en voulut pas garder davantage pour lui. Comme certains soldats protestaient qu'ils n'en avaient pas assez, Curius répondit qu'aucun Romain ne devait trouver trop petite une terre qui suffisait à le nourrir1.

Selon Plutarque, lorsque les Samnites voulurent acheter Curius Dentatus, ils se rendirent dans la petite ferme qu'il avait bâtie de ses mains et le trouvèrent près du foyer en train de cuire des navets. Curius leur répondit qu'un homme qui se satisfaisait d'un tel repas n'avait pas besoin d'or et qu'il préférait commander à ceux qui en possédaient plutôt que d'en posséder lui-même. Il fut censeur en 272 av. J.-C.

(cliquez le titre)

Notes du chant troisième.

Dites que Dentatus, qui triompha deux fois,

Dans un vase grossier faisait cuire des pois.

Lorsque les envoyés d’une faible puissance

Vinrent de son crédit implorer l’assistance.

Il y a ici une petite infidélité. Dentatus ne faisait point cuire des pois, mais bien positivement des raves. Voici ce que dit l’histoire sur Dentatus :

« Curius Dentatus fut trois fois consul, et jouit deux fois des honneurs du triomphe. Les ambassadeurs des Samnites l’ayant trouvé qui faisait cuire des raves dans un pot de terre, à la campagne où il s’était retiré après ses victoires, lui offrirent des vases d’or pour rengager à prendre leurs intérêts.

Le Romain les refusa, en disant fièrement : « Je préfère ma vaisselle de terre à vos vases d’or ; je ne veux pas être riche, content dans ma pauvreté de commander à ceux qui le sont. »

Voici la vérité heureusement rétablie. Il ne faut jamais altérer l’histoire, alors même qu’il ne s’agit que de raves cuites.

Citez, pour vous donner un air plus érudit,

La loi qui des Romains condamnait l’appétit,

Cette loi famia, bizarre, impolitique.

Qui ne fit qu’enhardir la débauche publique.

Macrobe dit qu’au temps de la loi famia, qu’on avait publiée pour réprimer la débauche du peuple, plusieurs sénateurs vinrent ivres opiner au sénat sur le salut de la république. Cette loi, entre autres choses , ne permettait pas de dépenser plus de cent asses à un repas, centenos œris ; ce qui revenait environ à cinquante sous de notre monnaie. La loi orchia réglait le nombre des convives qu’on pouvait inviter.

Racontez que dans Rome un barbet fut paye

Plus de deux cents écus, argent bien employé,

Qui fif dire à Caton, dans son triste délire,

Qu’il ne répondait plus du salut de l’Empire.

Un barbet fut effectivement acheté à Rome jusqu’à deux cent cinquante écus ; ce qui fit dire à Caton qu’il doutait du salut d’une ville où un poisson était vendu plus cher qu’un bœuf.

Ajoutez que dans Naples un généreux tyran

Paya cent écus d’or la sauce d’un faisan.

On attribue ce trait à Mulcasse, roi de Tunis, et cela se passa à Naples.

Puisez dans Martial, dans Pétrone et Plutarque ;

Ils présentent des faits bien dignes de remarque.

Lisez, pour vous orner l’esprit et vous mettre en état de parler savamment en Gastronomie, la description que Pétrone fait des festins de Trimalcion, c’est à dire de Néron ; lisez les oeuvres morales de Plutarque, ses propos de table, etc. ; les épigrammes de Martial ; Julius Cœsar bullengerus juliodunensus è soc ; Jésus , de conviviis ; Guidomi PanciroLi rerum

perditarum ; cum commentariis Salmulh , titulum de cibl capiendi modo veteribus usitato ; le petit volume in-12 que le fameux écrivain de la vie des

Papes a dédié au cardinal Roverella, sous ce titre : Bap. Platinœ Crémonensis de honestate , voluptate et valetudine libri decem. Dans cet ouvrage, Platina décrit l’art de préparer les mets d’une manière qu’il dit agréable et utile pour la santé....

Surtout, si vous voulez charmer vos auditeurs

Racontez les exploits de quelques gros mangeurs.

Voici les exemples les plus saillants qu’on puisse citer : Maximin mangeait soixante livres de viande par jour ; Albinus engloutit dans une matinée cinq cents figues, cent pèches, dix melons, vingt livres de muscat, cent becfigues et quarante douzaines d’huîtres ; Phagon dévora, devant Aurélius , un san-

glier, un cochon, un mouton et cent pains ; il but une pièce de vin.

Doinitius, Africain, et Audebonte, roi d’Angleterre, périrent à table de trop manger, l’histoire romaine nous fournit plusieurs exemples de buveurs extraordinaires, qu’il est bon de citer à table. Les femmes mêmes se livraient au vin ; et on en a vu qui, à toutes les santés qu’elles portaient, buvaient autant de coups qu’il y avait de lettres en leur nom. Pison fut fait prêteur par Tibère, pour avoir bu pendant trois nuits. Fiacus eut la province de Syrie pour un pareil exploit. Novellus avala d’une grande mesure de vin, en présence du même empereur....

Le Journal des Défenseurs, en rendant compte de la Gastronomie avec beaucoup d’indulgence, m’a indiqué l’anecdote suivante :

« Le maréchal de Villars avait un suisse qui mangeait énormément. Le maréchal un jour le fit venir : Combien mangerais-tu d’aloyaux ? lui dit-il. Ah !

Monseigneur, pour moi ne falloir pas beaucoup, cinq à six tout au plus. Et combien de gigots ? - De gigots ! pas beaucoup, sept à huit. Et de poulardes ? Oh ! pour les poulardes, pas beaucoup, une douzaine. — Et de pigeons " ? Oh ! pour ce qui est des pigeons, monseigneur, pas beaucoup, quarante, peut-être cinquante, selon l’appétit. Et des alouettes ? — Des alouettes, monseigneur, toujours. »

Rien ne doit déranger l’honnête homme qui dîne.

Le bailli de Suffren étant à Achem, dans l’Inde, une députation de la ville vint lui demander audience au moment où il était à table. Comme il était gourmand et n’aimait point à être troublé dans ses repas, il imagina plaisamment, pour se débarrasser de la députation, de lui faire dire qu’un article de la religion chrétienne défendait expressément à tout chrétien à table de s’occupe d’autres choses que de manger, cette fonction étant d’une grande importance. La députation se retira très respectueusement, en admirant l’extrême dévotion du général français.

Ainsi finit Vatel, victime déplorable.

Dont parleront longtemps les fastes de la table.

Voici la lettre où madame de Sévigné rend compte de cet événement à madame de Grîgnan. Je me suis servi de ses propres termes, autant que la poésie a pu me le permettre : « Le roi arriva le jeudi au soir ; la promenade, la collation dans un lieu parsemé de jonquilles, tout cela fut à souhait.

On soupa : il y eut quelques tables où le rôti manqua, à cause de plusieurs dîners auxquels on ne s’était point attendu. Cela saisit Vatel ; il dit plusieurs fois : « Je suis perdu d’honneur ; voici « une affaire que je ne supporterai pas. » II dit à

Gourville : « La tête me tourne ; il y a douze nuits que je n’ai dormi ; aidez-moi à donner des ordres. » Gourville le soulagea en ce qu’il put. Le rôti qui avait manqué, non pas à la table du roi, mais à la vingt-cinquième, lui revenait toujours à l’esprit. Gourville le dit à M. le prince ; M. le prince alla jusque dans la chambre de Vatel, et lui dit : « Vatel, » et tout va bien ; rien n’était plus beau que le souper

« Du roi. » Il répondit : « Monseigneur, votre bonté m’achève ; je sais que le rôti à manquer à deux tables. — Point du tout, dit M. le prince, ne vous fâchez point, tout va bien. » Minuit vient : le feu d’artifice ne réussit point ; il fut couvert d’un nuage ; il coûtait seize mille francs. A quatre heures du matin, Vatel s’en va partout ; il trouve tout endormi. Il rencontre un petit pourvoyeur qui lui apportait seulement deux charges de marée ; il lui demande : « Est-ce là tout ? — Oui, monsieur. » Il ne savait pas que Vatel avait envoyé à tous les ports de mer. Vatel attend quelque temps ; les autres pourvoyeurs ne vinrent point ; sa tête s’échauffait ; il crut qu’il n’y aurait point d’autre marée. Il trouva Gourville ; il lui dit « Monsieur, je ne survivrai point à cet affront-ci. » Gourville se moqua de lui. Vatel monte à sa chambre, met son épée contre la porte, et se la passe au travers du cœur ; mais ce ne fut qu’au troisième coup, car il s’en donna deux qui n’étaient pas mortels, qu’il tomba mort. La marée cependant arrive de tous côtés ; on cherche Vatel pour la distribuer ; on va à sa chambre, on heurte, on enfonce la porte, on le trouve noyé dans son sang. On court à M. le prince, qui fut au désespoir. M. le duc pleura ; c’était sur Vatel que tournait tout son voyage de Bourgogne. M. le prince le dit au roi fort tristement. On dit que c’était à force d’avoir de l’honneur à sa manière. On le loua fort, on loua et blâma son courage… »